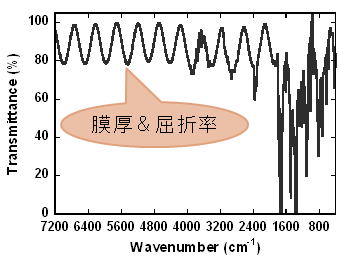

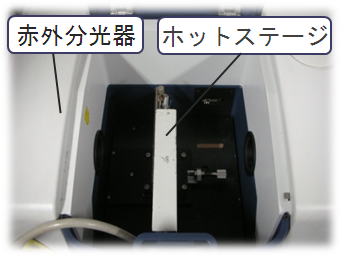

| まず本研究で面外CTEの測定に用いた光干渉法について簡単に紹介したいと思います。薄膜に光を入射すると、図1に示すように光は薄膜の上面と底面の間で多重反射を起こします。反射された光は互いに干渉し、結果として透過スペクトルに図2に示すような干渉波形が観測されます。この波形の周期と振幅は薄膜の屈折率と膜厚の情報を含んでおり、波形を解析することでこれらの情報を得ることができます。本研究では一般的な赤外分光器にホットステージを組み込み(図3)、温度可変の光干渉測定を行うことで膜厚の温度変化を測定し面外CTEを算出しています。この方法ではPI薄膜に限らず、散乱体のない均一な薄膜であれば容易に面外CTEが測定できます。 |

|

|

|

| 図2 赤外スペクトルに見られる干渉波形 |

|

図3 測定系のセットアップ |

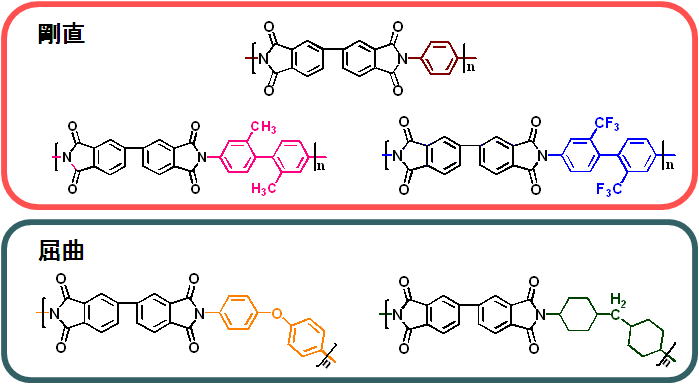

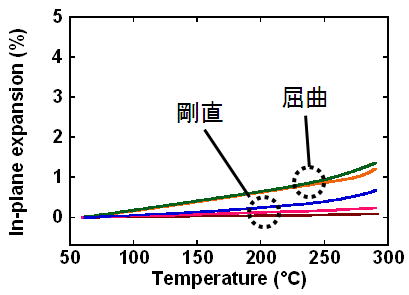

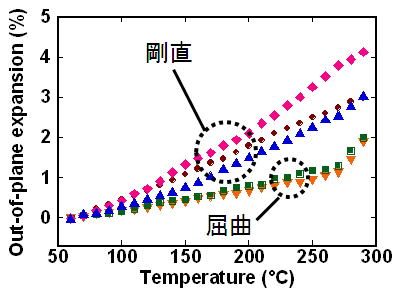

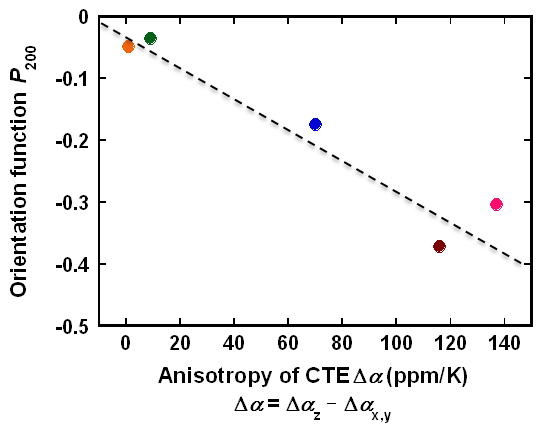

| 図4に構造を示す5つのPIに対して面外CTE測定を行ったところ、屈曲的なPIでは面内・面外方向のCTEがほぼ等しいのに対し、剛直・棒状のPIにおいては最大で面外CTEが面内方向の約40倍大きな値となりました(図5,6)。これは分子鎖の面内配向性の違いに起因すると考えられます。一般に分子鎖が剛直なPIは薄膜の作製過程で分子鎖が面内配向する事が知られています。このようなPIでは高度に面内配向した分子鎖の拘束により、面内方向への熱膨張が抑制され面外方向へと異方的に熱膨張しているものと考えられます。本研究では分子鎖の面内配向性を評価する指標として配向関数P200を密度汎関数計算と屈折率の異方性である複屈折の値から算出しました。P200は分子鎖が完全に面内に配向している場合に-0.5となり、分子鎖がランダムな場合に0となる値です。P200とCTEの異方性である⊿αを比較したところ両者には相関がみられ、分子鎖の面内配向性の高いPIほど面外方向へと異方的に熱膨張していることが明らかとなりました(図7)。 |

|

| 図4 測定に用いたPI |

|

|

| 図5 PIの面内熱膨張率 |

図6 PIの面外熱膨張率 |

|

| 図7 配向関数P200と熱膨張係数の異方性の関係 |

-関連文献-

関口健治,安藤慎治, 高分子学会予稿集,58(2), 3009 (2009)

|

|

|